月刊秘伝2025年8月号

■特集 勝負を分ける「拍子」とは何か?

勝つ! 瞬間の見極め

◎赤羽根龍夫・大介(鎌倉春風館) 宮本武蔵「兵法の拍子」

◎八巻建志(極真会館) 最短・最速・最強「突き蹴る拍子」

◎岡田守正(尚道館) 氣剣体一致「斬る打つ拍子」

◎白石太志(合氣道 無元塾) 合わせ合させぬ「合気円和の拍子」

◎コラム:西平直(京都大学名誉教授) 間と流れ「芸道の拍子」

■巻頭グラビア

香川政夫「空手団体形『燕飛』の分解」

公益財団法人合気会 ……

「チェストォー〜〜!」 九州の南端、薩摩の地で叫ばれたこの言葉は、一説に「知恵を捨てろ!=無心になれ」を意味するとも言われ、無我夢中で事にあ [...]

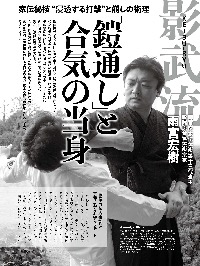

戦国時代より、武田信玄の命を受けた雨宮家に門外不出として代々相伝されてきた家伝の武術の継承者・雨宮宏樹師。その殺傷の技術を現代に合わせてアッ [...]

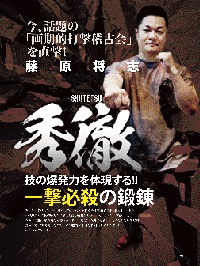

空手の世界チャンピオンをはじめ、多くの著名な空手指導者や格闘技選手たちがその無類の“技の威力”に教えを請う道場があるという。 それが「秀徹」 [...]

空手史・古武術研究家の横山雅彦師が、かねてより対面を熱望していた武神館・初見良昭宗家の下を表敬訪問! それは前号特集でも紹介した糸東流流祖・ [...]

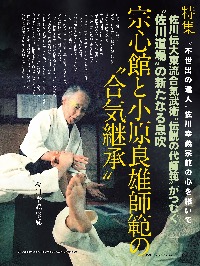

かつて大東流合気柔術各派を研究し、柔術・合気柔術・合気の術の三代技法を提唱して、新たに「日本伝合気柔術」を標榜した故・鶴山晃瑞師範。 その流 [...]

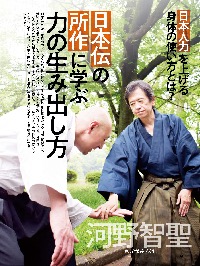

日本には、永い年月の中で形づくられ、受け継がれてきた所作や身体操法がある。河野智聖師は、武術や整体を通じて、そうした日本人特有の身体の使い方 [...]

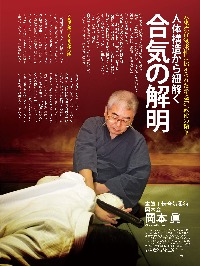

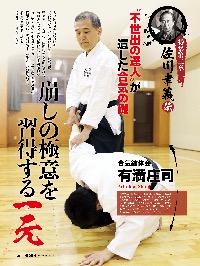

大東流合気柔術における“不世出の達人”と謳われた佐川幸義宗範。特集第二章では、佐川宗範の教えを直に受けた高弟 吉丸慶雪師範の後継者、有満庄司 [...]

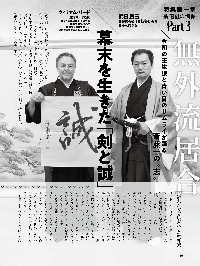

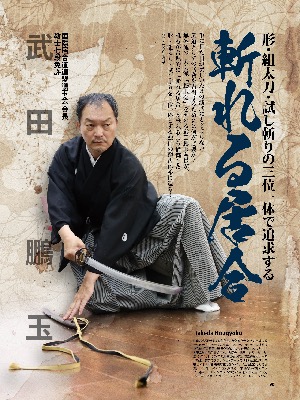

新選組三番隊組長・斎藤一が遣ったとされる 無外流居合。本章では、その一大会派「鵬玉会」 を率いる“令和の壬生狼”武田鵬玉師範と、 山梨学院大 [...]

「なぎなた(薙刀・長刀)」といえば、“女子武道”というイメージが定番。 まして現代の「競技なぎなた」の世界では、女子選手がその大半を占めてい [...]

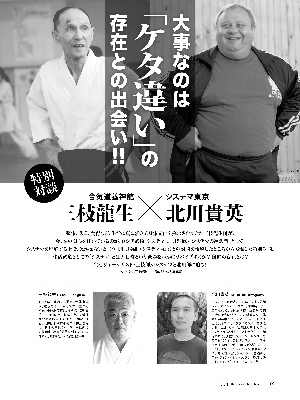

整体、武道、食育など、生活に真に活きる身体文化を探求されてきた三枝龍生師が、今、熱い関心を注いでいるのが、ロシア武術「システマ」。 三枝師が [...]

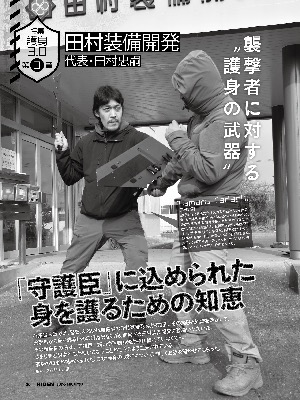

特集第3章では、警察、あるいは自衛隊の元特殊部隊員が在籍し、その経験と知識を活かして、襲撃者から身を護るための護身具を研究、開発する田村装備 [...]

単に見た目が美しいだけの演武にとどまらない、武道としての居合を習得するためには何が必要か? 無外流の一大会派「鵬玉会」を率いる武田鵬玉会長が [...]

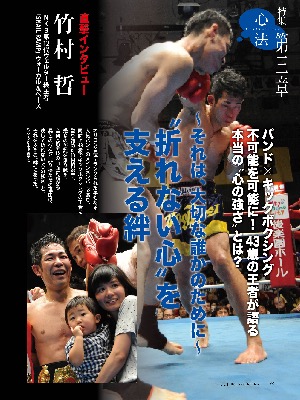

オリコン首位にランクされた事もある人気バンドのメインメンバーであり、同時に43歳でキックボクシングの王者に登り詰めた竹村哲選手。 幾多の苦難 [...]

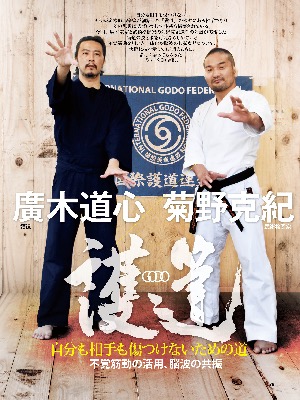

自分も相手も傷つけない。 それが廣木道心宗家が創始した「護道」の根幹にある哲学であり、その思想に基づいて技法体系も構築されている。 今回、廣 [...]

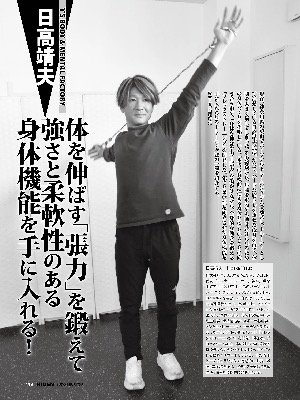

現在、神奈川県の葉山でパーソナルトレーニングジムを運営し、トレーナーとして活動している日高靖夫氏は、かつて、ハードな筋トレを重ねた歳月を経て [...]

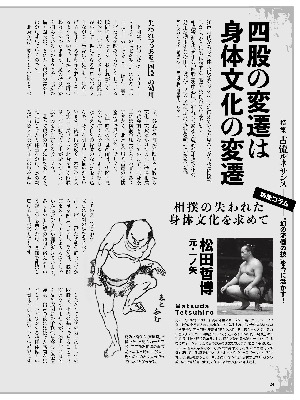

江戸時代からの身体文化をそのまま、今に伝えていると見られがちな「相撲」。 しかし、そこにも伝統的な「断絶」は現れているという。 相撲鍛錬を代 [...]

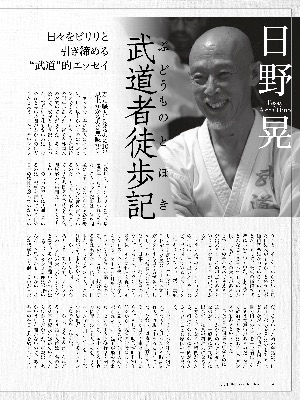

2007年より「月刊秘伝」誌に掲載され、現在も続いている日野晃師範による連載「武道者徒歩記」。 その連載から選りすぐりの40余編を再編集して [...]

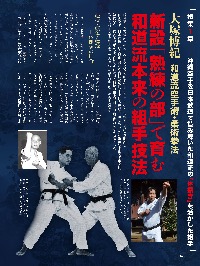

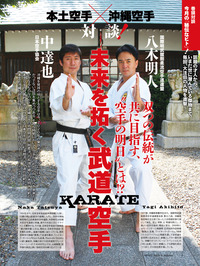

特集第1章では、空手が本土へ伝えられた黎明期から、いち早く「組手」への新しい試みを開始し、沖縄空手+日本武道という自由な発想で技法を展開、本 [...]

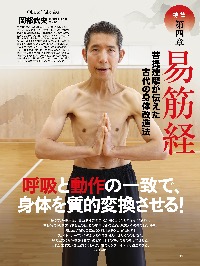

かつて、菩提達摩が嵩山少林寺の僧侶たちに伝えたとされる「易筋経」。 本特集のトリを飾る第四章では、この中国武術の原点とも言える驚異の練功法を [...]

「円とは鋭い角の集合体」、故・笹森建美宗家の教えである。 名流・小野派一刀流の代名詞的な技法である「切落」。 相手の剣を「死太刀」とし、自ら [...]

空前のストレス社会といわれる現代では、多くの人が心身を疲弊させながらも、そこから脱却するための方法論を見出せずにいる。 肉体以上に精神的な強 [...]

誰もがすぐに「体軸」を作ることができる方法があるという。 それが、西山はじめ氏(岡山太極拳会代表)が開発した「イス軸法」である。 安定したパ [...]

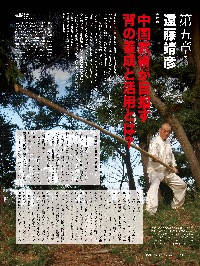

外面的な肉体中心の西洋的身体観とは異なり、身体の内面に目を向けた東洋的身体観で構築されていると言われる中国武術。 そんな中国武術でも「勁は背 [...]

“敵を愛すれば、敵は自ずから崩れていく”とする愛の原理「愛魂(あいき)」を標榜する保江邦夫教授が、新たに提唱する「合気無用論」とは? 人間の [...]

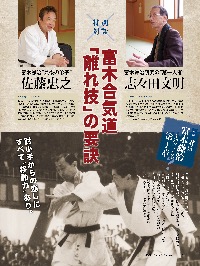

ともに富木謙治師範が創設した早稲大学合気道部出身であり、現在、同合気道部・日本合気道協会の師範を務める志々田文明師と佐藤忠之師に、両師だから [...]

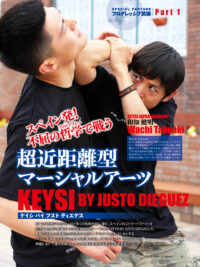

日本とは比較にならないほど多くの危険が影に潜む、スペインのストリートファイトを生き抜くために開発された超近接戦闘術──それが『KEY [...]

特集第四章では、打撃の威力のみならず相手をコントロールする意味において、力を深く浸透させる武術技法“合気”の観点から貫通力=浸透力を探ってみ [...]

日本の古流武術や中国武術などに伝わる身体原理や基礎鍛練法から独自に「身体の基盤作り」のメソッドを開発、実践する阿吽会。 阿久澤稔代表の下、「 [...]

今なお語り継がれる“合気の達人”として最も著名な一人である故・塩田剛三館長。師の創設した合気道養神館では昔ながらの内弟子制度を継承し、多くの [...]

まさに異次元と呼ぶべき驚異の妙技を示す合氣道の達人・成田新十郎師。その極意は力や技を超えた武道のブラックボックス「心法」にあるという。今回は [...]

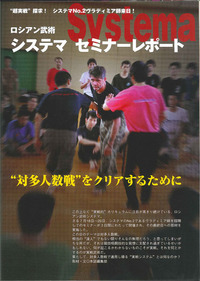

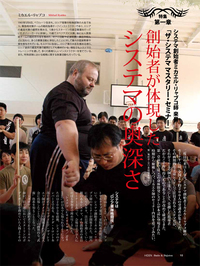

2004年に「システマジャパン」が創設され、今年で10周年を迎える。この記念すべき年に、システマ創始者・ミカエル・リャブコ師が、大阪初上陸を [...]

特集第1部では、旧ソ連(ロシア)の国技として近代に開発されたサンボを日本へ根付かせた先駆者である“サンボの帝王”ことビクトル古賀師範と、本誌 [...]

至近距離からの強力な打撃で敵を制する「接近短打」の拳術として有名な八極拳。 本章では、李書文・劉雲樵・蘇昱彰の系譜に伝わる八極拳“三種の訓練 [...]

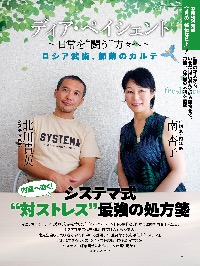

今夏(2020年)、NHKでドラマ化され、好評を博した「ディア・ペイシェント」の原作者、作家で医師の南杏子先生と、システマ東京代表・北川貴英 [...]

ついにベールを脱いだ「魂合氣」の世界。 本誌2017年12月号において、カタカムナ文明との関わりとともに、 大野朝行師による「魂合氣の術」の [...]

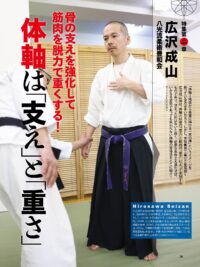

「体軸=地面から垂直に伸びる一本の棒」というイメージを持っている方は多いだろう。しかし、本特集第二章にご登場頂く広沢成山師は、体軸とは骨の「 [...]

とかく、破壊的なイメージでみられがちな空手の一撃。 しかし、空手本来の“突き”とは、けっして力任せの剛術にとどまるものではなかった! 空手の [...]

北海道の地より、独自の武術理論を発信し、各界より注目を集める吉田始史師範が今回紹介するのは、武術の根幹を成す「軸」を身体に構築するためのオリ [...]

毎年ゴールデンウィークに行われてきた呉氏開門八極拳の講習会は、昨年2020年はコロナ禍のため中止となった。 今年も呉連枝老師の来日は叶わなか [...]

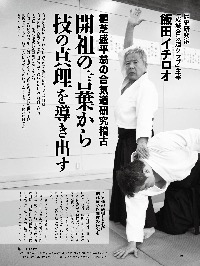

合気道七段にして、歴史研究家の顔を持つ飯田イチロオ師は、合気道開祖・植芝盛平翁の言葉を今も徹底的に研究し続けている。 そこにこそ合気道の技の [...]

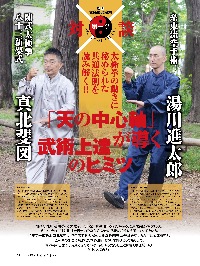

様々な流派、種類がある太極拳。「その全てに共通する法則がある」と真北斐図師範は説く。 そして、その共通法則は太極拳のみならず、ほかの武術の根 [...]

生涯を通じて、直向きに〝合気探究〟に生きた佐川幸義という武人がいた──。 合気の無限の可能性を知らしめ、去っていった、この未曾有の達人の示し [...]

特集第三章では、岩間師範の武技を支える師の武道哲学、“戦機”を軸としたその戦術論に迫ってみたい。格闘技、華やかなりし頃に世情を賑わした伝説的 [...]

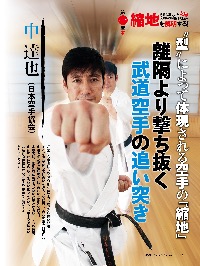

通常なら拳脚はもちろん、剣や棒すらも届かない遠い距離。 そこから一瞬にして間合いを消去して接近し、自らの拳を打ち込む。 中達也師範の『追い突 [...]

武術の修行を志す場合、適当な流派の門を叩き教えを請うのが普通である。そこでは、門派独特の理論に基づいて修行が行われ、独特の武術的な身体と技法 [...]

秘伝式“達人の心身調整術”特集。 特集最終章のテーマは「睡眠」。様々な理由で、かなりの割合の人々が充分に満足な睡眠をとれていない現代の日本社 [...]

『五輪書』には、実はかなり具体的な記述がなされている。 よってそれを正確に読み解く事によって、武蔵が求めた身体運動の理は明快に浮かび上がって [...]

世界的作家・映画監督であるマイケル・クライトン氏は、 西野皓三師の稽古を見てこう言ったという。「He is a living demonst [...]

肩甲骨、股関節、足の指を働かせる全身が繋がる体づくり 高橋佳三(びわこ成蹊スポーツ大学教授) 特集第一章に登場いただくのは、スポーツバイオメ [...]

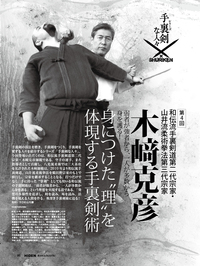

弱者が強者から、一人が多数から身を護る! 和伝流手裏剣道第二代宗家・山井流柔術拳法第三代宗家 木﨑克彦 手裏剣の技法を磨き、手裏剣をつくり、 [...]

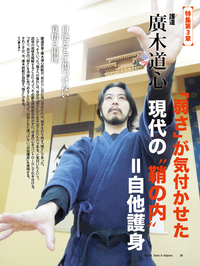

自他ともに傷つけない覚悟と術理 護道・廣木道心宗家 護道宗家・廣木道心師範が、若かりし日に追い求めたのは、相手を打ち倒す「強さ [...]

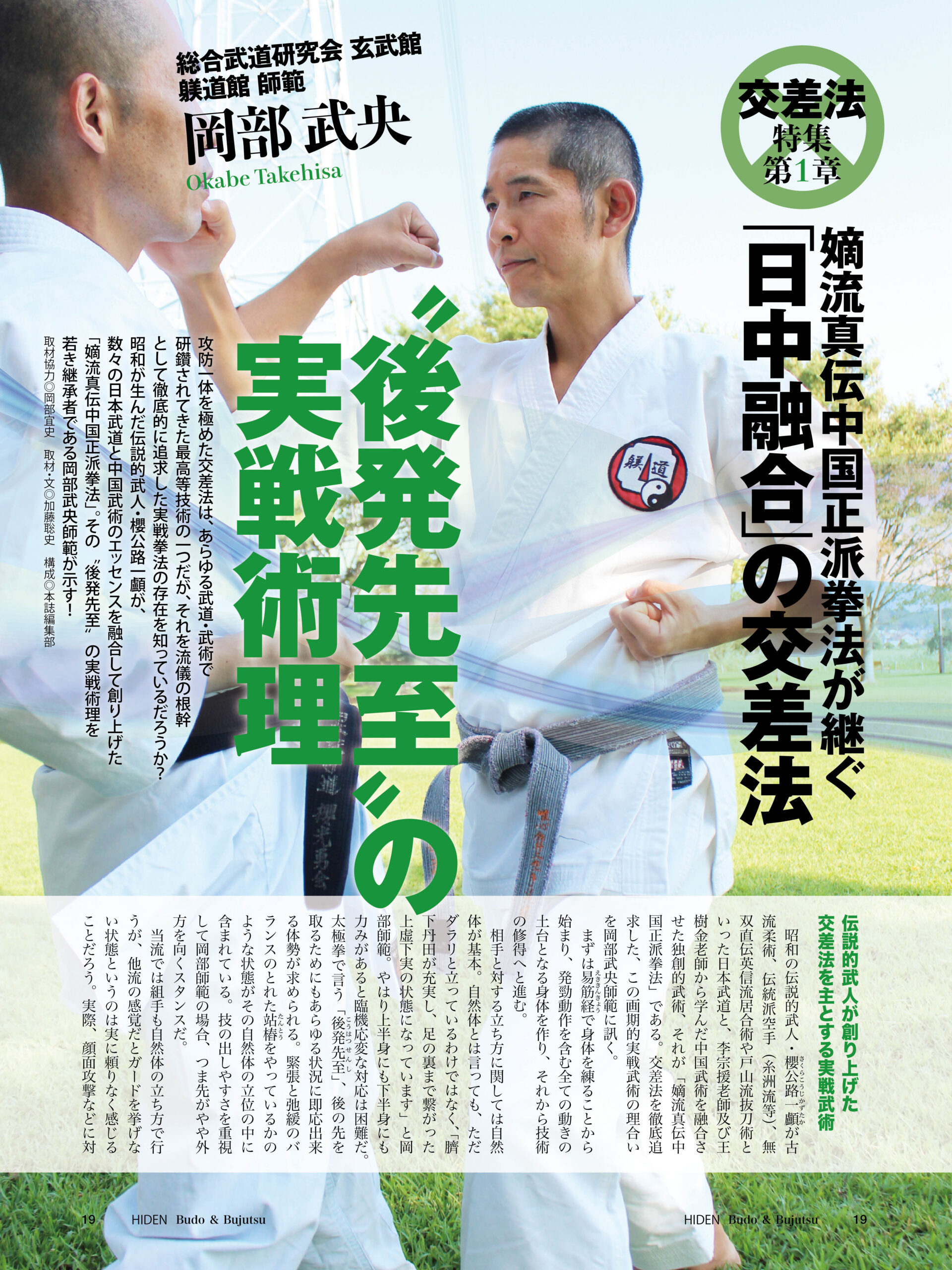

嫡流真伝中国正派拳法が継ぐ「日中融合」の交差法 総合武道研究会 玄武館会長 岡部武央 攻防一体を極めた交差法は、あらゆる武道・武術で研鑽され [...]

胴体の3つの動きがもたらす驚異の「身体革命」 飛龍会 「胴体の動きは “伸ばす・縮める” “丸める・反る [...]

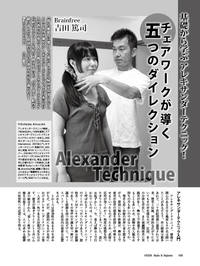

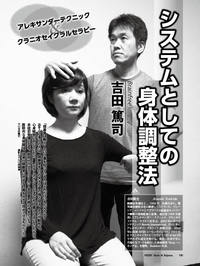

基礎から学ぶ アレキサンダーテクニック! 吉田篤司 「首」の重要性に着目し、心身の高レベルな解放を促すシステムとして支持を集めるアレキサンダ [...]

世界が今、最も注目する若手合気道家を直撃インタビュー! 白川竜次(合気道神武錬成塾) 合気道動画を検索して、白川竜次師範の動画を見たことがな [...]

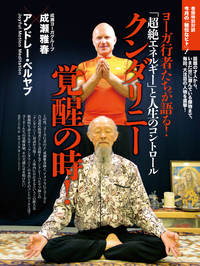

ヨーガ行者たちが語る!「超絶エネルギー」と人生のコントロール 成瀬雅春×アンドレー・ベルヤブ この度、”ヨーガ行者の王̶ [...]

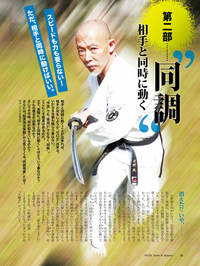

スピードも力も要らない! ただ、相手と同時に動けばいい。 日野晃師範 相手と同時に動くことが出来れば、相手が何をしようが”ゼロ化 [...]

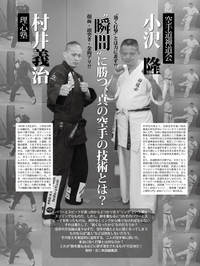

小沢隆(空手道禅道会)×村井義治(理心塾)対談 パワーとスピードが真っ向からぶつかり合う”リング”という場はスリリン [...]

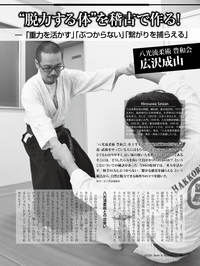

「重力を活かす」「ぶつからない」「繋がりを捕らえる」 八光流柔術豊和会 広沢成山 「八光流柔術 豊和会」を主宰する広沢成山師範の指導は、武道 [...]

武芸として「太極拳を打つ」方法、教えます! 真北斐図の「太極拳における基本・気・本気」 真北斐図 「健康体操」的位置づけがなされがちな簡化2 [...]

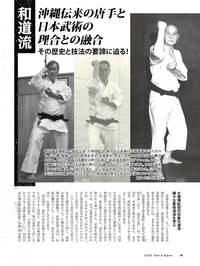

和道流柔術拳法・大塚博紀(二代) 現代空手界で四代流派に数えられる和道流空手道・柔術拳法。 本土の伝統武術、とりわけ古流柔術の理合を空手術に [...]

誰でも合気を体現し得る養成法!? 執筆:倉部誠(至誠堂) 本誌シリーズ連載「欧州日本武術事情」でお馴染みの倉部誠師範が開眼し、欧州の合気道家 [...]

心身の好循環をつくる! イップス研究所所長・河野昭典 スポーツなどで、それまで出来ていた動きが急に出来なくなってしまう「イップス」。 精神的 [...]

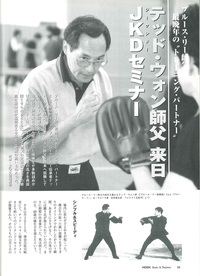

ブルース・リー師父 最晩年の“トレーニング・パートナー” テッド・ウォン師父来日セミナー ブルース・リー師父最晩年のトレーニング・パートナー [...]

全ての技の源泉 チンチク・ガマクの養成 沖縄空手道拳法会静岡県支部 剛琉館 特集第1章では、沖縄伝統の身体作りを今に伝える、沖縄空手道拳法会 [...]

春日野部屋の稽古を見る&関脇・栃煌山に聞く 春日野部屋 栃煌山関 大相撲の力士は間違いなく強い。 そう確信させられる現場だった。 ただの根性 [...]

“浮き”を練り、“起こり”を消す! 金山孝之(金山剣術稽古会) 古流剣術を通じ「起こりを消す」、「居着かない」剣理を追及し、現代社会に活かす [...]

中山隆嗣の“武道に活かす整体の智恵” 中山隆嗣(国際千唐流空手道連盟直真塾) “中心軸”という概念は、今や武術におけ [...]

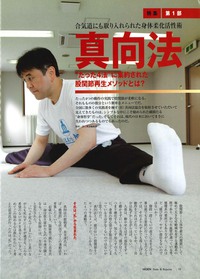

“たった4法”に集約された股関節再生メソッドとは? 真向法協会 たった4つの動作の実践で股関節が柔軟になる。 それもものの数分という簡単なメ [...]

システマ創始者セミナー in 大阪 by ミカエル&ダニールリャブコ システマ 【リャブコ・システマ ニュースクール ワールドプレミア】 特 [...]

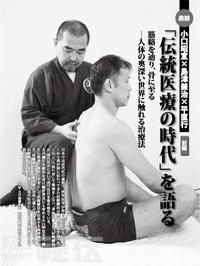

武士の時代から受け継がれる伝統療法の知恵 小口昭宣 島津兼治 平直行 先月号に引き続き、古式腱引き療法を受け継ぎ普及にも努める小口昭宣先生、 [...]

その歴史と技法の要諦に迫る! 和道流空手道連盟 和道流を創始した初代宗家 大塚博紀は、様々な古武術の柔術流派を学んだのち、富名腰(船越)義珍 [...]

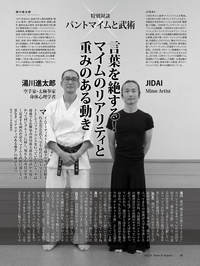

特別対談 パントマイムと武術 JIDAI×湯川進太郎 マイムアーティストとして様々な舞台で活躍されるJIDAI氏と、学生時代はパントマイミス [...]

日本刀最高峰たる古刀の謎を求めて 大村紀征 世界に誇る”日本刀”とはいかなるものなのか? 最高峰とされる「古刀」の謎 [...]

あだ名を持つ者は、格好よい……。 ましてやその名が闘う精神を現しているとしたら、武を目指す者みな、どこか憧れてしまう [...]

「合気」だけが大東流にあらず! “実戦的柔術技法群”に注目!! 大東流合気武道・石橋義久 武田時宗師がまとめ上げた「百十八箇条」という技法体 [...]

中国武術から知る空手の練功法と技法 国際武道連盟 極真空手 清武会 西田幸夫 極真空手家・西田幸夫師範が追求し続ける”いつまでも [...]

空手の聖地で名を馳せる実戦中国武術 天行健中国武術館 宮平保 今や世界中に普及した空手にとって唯一無二の聖地であり、総本山である沖縄。 そん [...]

凛として舞うがごとき──多彩なる女子武道の花形 天道流薙刀術 代十七代宗家 木村恭子 女子武道の花形「なぎなた」。 その源流と呼べる一流儀が [...]

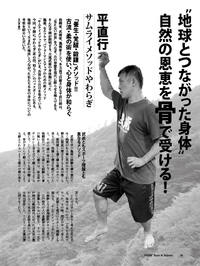

格闘技から“武”を通じた身体の深奥へ 平直行(サムライメソッドやわらぎ) 平直行ーーその名は日本の格闘技シーンの重要な転換期で、不思議な縁に [...]

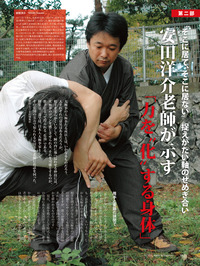

“そこに居て、そこに居ない”捉えがたい軸のせめぎ合い 日本徳洋太極研修院代表 安田洋介 太極拳の太極拳たる所以とは、いかなるものだろう。 人 [...]

日本古来の姿勢、歩き方、呼吸が 「むすび」の合気を可能にする! 魂合氣研究会 大野朝行 今から数万年前(上古代)の日本で発祥した日本文化のル [...]

本土空手 沖縄空手「双つの伝統が共に目指す、“空手の明日”とは!?」 中達也(日本空手協会)×八木明人(国際明武舘剛柔流空手道連盟) 沖縄を [...]

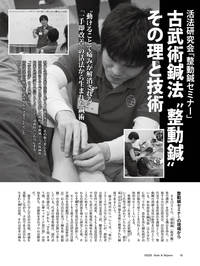

“動けることで痛みが解消される”「一手即改善」の活法から生まれた鍼術 活法研究会・栗原誠 現代に武術由来の活法を甦らせる碓井流活法。 その魅 [...]

武蔵が遺した剣術 春風館道場(柳生新陰流・円明流・尾張還貫流) 現代に遺る武蔵の剣術流儀「円明流」。 そこには武蔵の理念すべてが実在的に詰め [...]

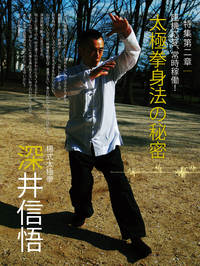

臨機応変、常時稼働! 深井信悟 大凡、太極拳ほどわかりにくい武術もないのではなかろうか? 戦闘術としても、鍛錬法としても、一見しただけでは、 [...]

積み重ねられてきた武術的身体 振武館 黒田鉄山 現在、振武舘は第十五代宗家・黒田鉄山師範が館長を務め、東京、埼玉、関西などで稽古が行われてい [...]

“一大事なら身体は動く!” 進んで身体が機能する本質的手段 YSPC 渡邊康人 YSPC──ヤッシーズ・セルフ・プロテクション・コンセプト、 [...]

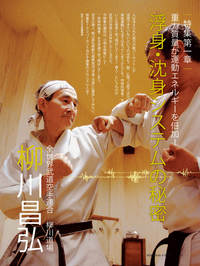

重力質量が運動エネルギーを倍加! 世界武道空手連盟 柳川道場 柳川昌弘 人は与えられた能力の数パーセントしか活用できていないというのは何も& [...]

第57回日本泳法大会 2012年8月18日(土)〜19日(日)、横浜国際プールにおいて「第57回日本泳法大会」が開催された。日本で培われた伝 [...]

八光流柔術技法の“原理”に迫る! 八光流柔術 奥山龍峰宗家 “指一本で” これはまったく誇張表現ではない。 労せず、 [...]

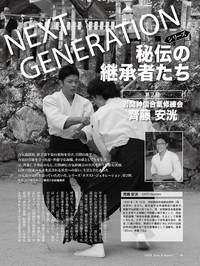

岩間神信合氣修練会 齊藤安洸 岩間神信合氣修練会 合気道開祖、植芝盛平翁の薫陶を受け、岩間の地で合氣の真髄を守った故・齊藤守弘師範。 その孫 [...]

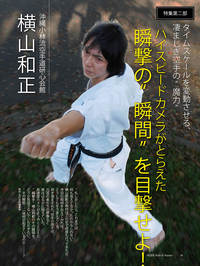

タイムスケールを変動させる、凄まじき空手の“魔力” 瞬撃手・横山和正 “もしかしたら、これまでは何も見えてなかったのかもしれない [...]

波形リングが生み出す体幹部への連動性 牧直弘 身体調整やフィットネス系身体運動などでも、「螺旋」の動きを多く見ることができる。 ここでは、主 [...]

固まらないための四つの要訣 啓進会 これは革命的な提示かもしれない。 東京慈恵会医科大学弓道部OBを中心とした研究グループ「啓進会」が、弓道 [...]

“市井の人が挑む” 幻の技法の再現 空気投げ研究家 田島大義 「空気投げ」 講道館柔道の67本の投技のひとつで、かの三船久蔵十段が考案した技 [...]

合気道のみならず、武器術の「試合化」も実現 武田流中村派合気道・中村久宗家 技の伝承と普及とは、実は相矛盾する性質のものだ。その流派の技術を [...]

ボクシングに活かされる“古式腱引き”の威力 塚本耕司 古流柔術の活法から生まれた幻の療法「古式腱引き」を現代に甦らせた筋整流法(代表:小口昭 [...]

藤原芳秀 中国武術漫画の金字塔『拳児』。 原作・松田隆智、作画・藤原芳秀によって描かれた本格的な中国拳法の世界は、日本の漫画界において、いま [...]

試斬十万本! 松葉一路 刀工名「國正」 松葉一路(國正) “斬鉄剣”小林康宏刀匠の下で学び、現在は、宮崎県日向の地で [...]

特集「空手の命“形”探求」1章 日本空手松涛連盟 香川政夫 現在、オリンピック出場の最有力候補となる全日本ナショナルチームの強化委員会委員長 [...]

小野派一刀流 ギリシア人武道ライター・ミリアレシス氏が古武術流派の”現在”を体験する本シリーズ。好評いただいた第一回 [...]

日本柔術特有の関節技法の精緻 合気錬体会 有満庄司 “関節技”といえば、日本の古流柔術こそ、まさに「お家芸」といって [...]

近藤孝洋×松原秀樹 2017年7月、近藤孝洋師が月刊秘伝で連載していた『武術極意の深ぁ〜い話』が書籍化された。 その近藤師と、これまた月刊秘 [...]

錦戸無光(大東流合気柔術 光道) およそ八百年の歴史を持つといわれる大東流合気柔術。その中興の祖、天才武道家として誉れの高い武田惣角師の直弟 [...]

吉田篤司(頭蓋仙骨療法士) 「頭蓋骨は動く」という事を知っている人はどれだけいるだろうか? おそらく多くの人は、頭蓋骨を一つの大きな骨の塊と [...]

真北斐図師範 “鹿猿熊虎鳥”ーー五種類の動物の動きを模した気功法「五禽戯」は、体力強化と健やかな身体作りに有効な中国 [...]

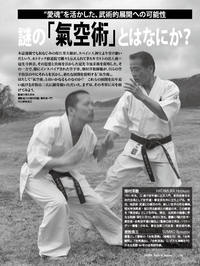

“愛魂”を活かした、武術的展開への可能性 空手道拳友会 氣空術 本誌でもおなじみの保江邦夫師が、スペイン人神父より受け継いだという、カトリッ [...]

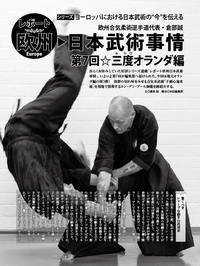

第7回 三度オランダ編 執筆:倉部誠(至誠堂) ヨーロッパにおける日本武術の”今”を伝える倉部誠(至誠堂)師範による [...]

「養生・覚醒・鍛錬」メソッド!! 古流・柔の術を使い、心と身体が和らぐ 平直行(サムライメソッドやわらぎ) 格闘家、武術家、施術家として、多 [...]

ファンクショナル・トレーニングとは何か? ファンクショナルトレーニングラボ「クエスト」・岩沢陽介 DVD『7つの最強動作』を刊行したファンク [...]

全てのスポーツ、身体操作、そして健康につながる土台 日本武道学舎・吉田始史 北海道江別市で武道を基盤とした身体の合理的な使い方を広く指導する [...]

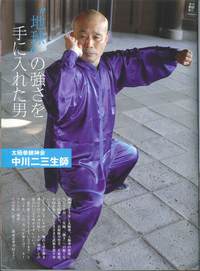

太極拳練神会 中川二三生師 太極拳練神会 中川二三生 当記事は2007年1月号にて掲載された、太極拳練神会の中川二三生師範の御紹介記事。 我 [...]

北海道大学柔道部の“寝技仙人” 佐々木洋一 元 北海道大学柔道部コーチ 佐々木洋一 秘伝2016年11月号の特集でも、「横三角」を中心に技の [...]

特別対談 ミカエル・リャブコ×日野晃 2007年初来日セミナーの際、ミカエル・リャブコ師と日野晃師は会場で偶然出会う。本対談は、それから6年 [...]

古流武術に根ざし“身体の自然な状態”を呼び覚ます「活法」の威力 碓井流活法 碓井誠 2016年8月号でも取り上げられている碓井流活法、その本 [...]

サイバー・ヨガ研究所/禅道会ほか 本記事は2014年5月号に掲載された、「脳をトレーニングする」という武術・武道界における新しい試みの御紹介 [...]

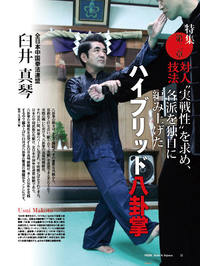

全日本中国拳法連盟・臼井真琴 八卦掌の動きは、まるで舞踊だ。その優雅な外観から、容赦なく打ち合い、蹴り合う”実戦”を [...]

ヴラディミア・ザイコフスキー氏セミナー システマ ロシアン武術システマ。その技術は無論、全体を貫くコンセプトは取材するたびに深みを増し、新た [...]

小口昭宣 島津兼治 平直行 2014年4月号にて掲載された伝統療法を今に受け継ぐ三師範によるスペシャル鼎談。日本では近代化の過程で、西洋医学 [...]

-thumb-200xauto-5745.jpg)

「竹内流備中伝」新風館 2016年5月号(4月14日発売)の特集は「日本伝体術の世界ーー柔術」。そのなかで、”柔術の父̶ [...]

“バランスの芸術”相撲技の静と動 取材協力:立教大学体育会相撲部 2016年2月号の特集は「日本の底力”大相撲”」。 [...]

林邦史朗の刀と殺陣 武劇館 林邦史朗 2015年4月号でも、殺陣の奥深い妙技を披露している達人・林邦史朗師範。大河ドラマなどの時代劇において [...]

幕末維新の陰に埋もれた、一武術流派の新事実 本記事は「秘伝」2015年7月号に掲載されたもので、先の2016年3月号で「中編」が掲載された企 [...]

-thumb-200xauto-5539.jpg)

光輪洞合氣道一元塾・成田新十郎 光輪洞合氣道一元塾の成田新十郎師範が、3月18日に『”円”の合気 修得のキーワード! [...]

どの一瞬においても、凄まじい力を発揮できる。それが剣術の身遣い。 新陰流・円明流稽古会(赤羽根龍夫) 古流剣術が求めたのは、刀という極めて限 [...]

“超実戦”探究! システマNo.2ヴラディミア師来日! システマ 本記事は「秘伝」2009年11月号に掲載された、システマ・ナンバー2として [...]

岡田慎一郎(「古武術介護」提唱者/理学療法士・介護福祉士) そもそも我々が毎日、日常の中で「あたりまえ」に使っているこのカラダ。しかし、その [...]

阿吽会が伝える自己鍛錬 阿吽会 阿久澤稔 本記事は2011年11月号の巻頭特集「自主鍛練のススメ」の1パートとして初出。国際散打大会などで活 [...]

太極拳に秘められた“起承転結”の呼吸法 真北斐図師範 本記事は2011年8月号において初出の記事。太極拳を長年指導されている真北師範の気づき [...]

-thumb-200xauto-4684.jpg)

国際沖縄剛柔流空手道連盟 主席師範 東恩納盛男 沖縄空手には一見してみて取れる独特の”図太さ”がある。いわば根源的な [...]

-thumb-200xauto-4682.jpg)

システマシニアインストラクター マックス・フランツ氏セミナーリポート システマ マックス・フランツ 2015年7月にも来日セミナーを行い、「 [...]

松田隆智 本記事は2007年12月号の巻頭特集「蘇る 相撲の力」における第二部『松田隆智が語る 四股と震脚 伝統武芸の精華』と題する記事。 [...]

「そんな事をして、 何になる?」 だから、やるんだよ。 世界武道空手連盟 柳川道場 柳川昌弘 心の鍛え方は様々ある。世界武道空手連盟 柳川道 [...]

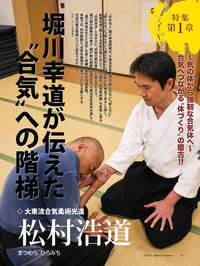

気の体から強靭な合気体へ 合気へつながる“体づくり”の稽古!! 大東流合気柔術光道 松村浩道 “永世名人”堀川幸道師 [...]

程派八卦掌 第五代門人 本田唯人 美しさすら感じさせる、捻りが加わった独特の動きが印象的な八卦掌。”日常動作の逆をやる̶ [...]

必ず勝負を決する! 仕留める柔道 パラエストラ 中井祐樹 本記事は2007年7月号における巻頭特集「必ず勝負を決する! 仕留める柔道」におけ [...]

ホームポジションで動きが変わる! 崩れない動きを創る為に ロルフィングスタジオ「オールブルー」 藤本靖 月刊秘伝の連載「ホームポジションを創 [...]

“後手の先” 沖縄拳法大平道場 西原治 中村幸吉師を流祖とする「沖縄拳法」。そこには沖縄古来の武術〝手〟、すなわち空手の身体運動としてのセオ [...]

三軸自在の会 池上六朗 2015年6月号の、ボクシング二階級王者・長谷川穂積選手と「三軸自在の会」池上悟朗氏による対談でも、その効能が明らか [...]

太氣拳と活法に繋がる技法とは? 太気拳二道塾 竹田二男 正反対の二つの技法である殺法と活法。しかし、人体に対する術理である点で、双方を掘り下 [...]

岩間統正 昨年来より本誌「月刊秘伝」において何度も御登場いただいている太気拳、岩間統正師範による、およそ17年前に本誌インタビュー。驚くべき [...]

日野武道研究所所長 日野晃 「秘伝」レギュラー陣として長年貢献いただいている日野武道研究所所長、日野晃師範。師範の独特な武術理論は、何かしら [...]

筋電測定で分析! 大東流合気武道 本部長 石橋義久 合気の本質を解くカギは”かけられる側に何が起きているか”にこそあ [...]

スコット・メレディス 鄭子太極拳 中国で生まれ発展し、今や世界中で広く学ばれている太極拳。その普及過程において、太極拳の「論理と実践」につい [...]

システマ創始者ミカエル・リャブコ師 来日 「ザ・システマ マスタリー・セミナー」 システマジャパン 2013年6月号特集にて、システマ創始者 [...]

自重を利した“起死回生”の妙手 国際武道正風会 吉田信正 近刊DVDで巧妙な極め技の連環や自重を活かした捨て身技の体系を紹介している国際武道 [...]

強い者ほど飛ばされる !? 奇跡の技法〝合気〟の正体とは? 大東流合気柔術 居合心剣流柔術 心技清榮館 蒔田修大 秘伝2013年4月号「投げ [...]

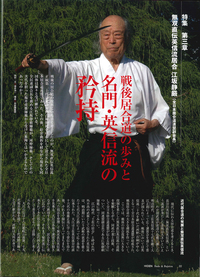

無双直伝英信流居合 江坂静厳 戦後の居合道の復興にいち早く着手したのが、無双直伝英信流正統第二十代宗家の河野百錬師範を中心にして設立された全 [...]

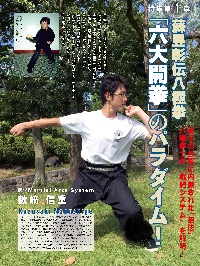

松田隆智 “六大開”とは八極拳の核心であり、八極拳の全技法は六大開の理(力、勁)が働いて構成されている。本来、六大開 [...]

続・幻の“天然理心流棍法”を訪ねて 八王子市狭間町・御嶽神社 2011年6月号の「幻の”天然理心流棍法”を訪ねて」の [...]

日本剣術の三大源流の一つ、 中条流の流れを汲む“津軽の剣” 當田流剣術 中嶋繁喜 日本剣術史に名を残す?小太刀の達人?富田勢源の逸話を彷彿さ [...]

養神館合気道孝道会 弘武館道場 中島孝雄 “実戦合気道”の代名詞的存在であり、現在も警視庁に採用される養神館合気道。 [...]

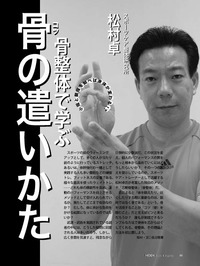

小指と親指を結べば身体が変わる! ? スポーツケア整体研究所 松村卓 スポーツの前のウォーミングアップとして、多くの人が当たり前のように行っ [...]

日本古武道振興会 日本各地で行われる演武会は、古流武術の幅広い世界を今に感じる最も身近な機会であろう。中でも年に一度行われる「日本古武道演武 [...]

秘伝資料室のユーザー登録をご希望の方は

こちらのフォームからご登録下さい。