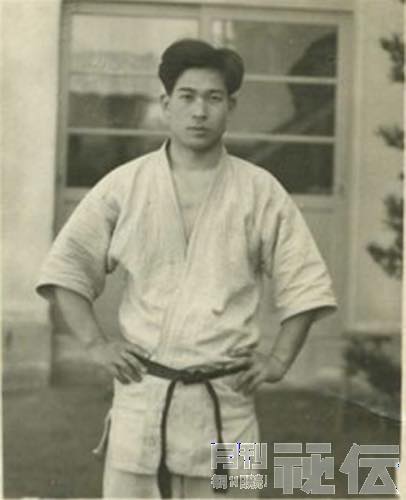

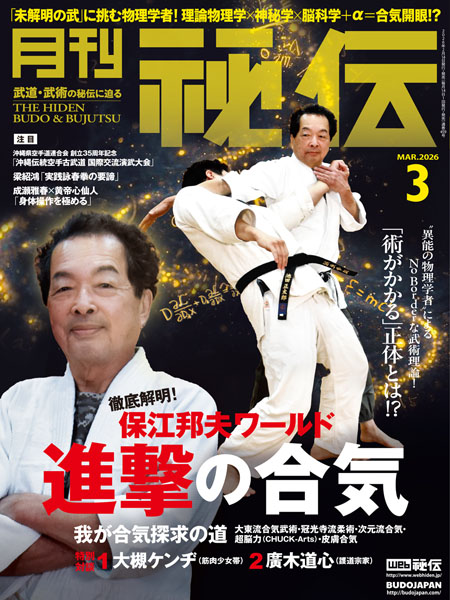

大正14年(1925)7月24日、“空手実戦名人”として知られた本部朝基の三男として生まれる。大阪府出身。昭和13年(1938)、12歳頃より父・朝基より空手(唐手)を学ぶようになる。その指導は、父が再び沖縄へ帰郷した昭和17年まで続けられた。その間、父が東京へ赴いている間は、次兄・朝礎と稽古を重ねたほか、大阪の近所に住む空手家に型を学んだり、父の兄・本部朝勇の長男で本部御殿当主であった本部朝明からも戦後となって指導を受けている。

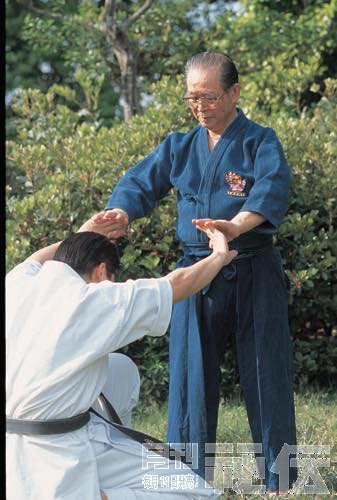

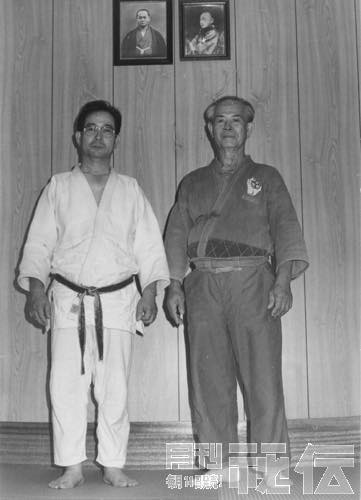

大戦で長兄・朝孝、次兄・朝礎、そして父・朝基を亡くし、家督を継ぐと、昭和23年頃、勤務先の貝塚警察署へ空手の指導を願う者たちの訪問を受け、それを機に地元・尊光寺のお堂を借りて空手指導を開始する。昭和52年には父の弟子であった高野玄十郎の春風館(埼玉)とともに「日本空手道本部会」を設立、会長に就任する。同会には後に、同じく父の弟子であった東恩納亀助の系譜に連なる群馬の大道館も参加している。さらに、父の直弟子である丸川謙二を同会顧問へ迎え、本部流(日本傳流兵法本部拳法)の普及、発展へ本格的に取り組んでいく。

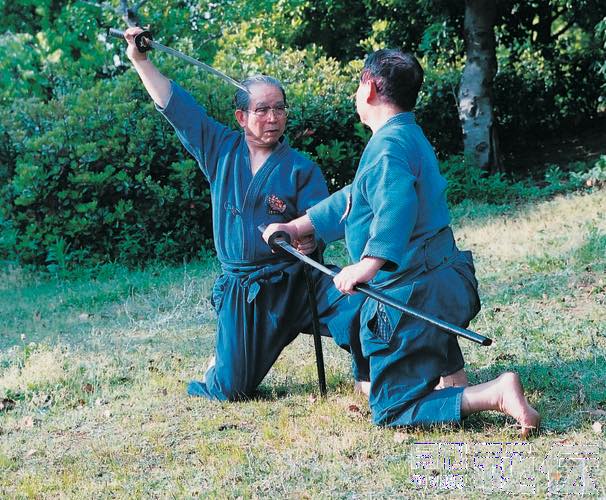

一方、昭和51年神戸で開催された国公立大学空手道選手権大会において「本部流」を名乗る人物が演武を披露することを聞き、現地を訪ねたのが、本部御殿手第12代宗家、上原清吉との初めての出会いとなる。本部御殿の嗣子だけに代々伝えられた武術(御主加那志前武芸=本部御殿手)を朝基の兄・本部朝勇より託された上原は、これを本部家へ返すため、長年、その後継者を探していたことを語り、本部御殿手の継承を懇請。当初は困惑し辞退したものの、上原の誠意とその覚悟に心動かされ、上原の後継者となることを承諾する。

以来、修行を重ね、平成15年(2003)、上原清吉白寿の祝いを期に、正式に本部御殿手第14代(13代は朝勇の次男・朝茂へ上原から伝授するが、戦中に死去)宗家を継承した。

以後、本部拳法・本部御殿手の普及、発展へ尽力するが、令和7年(2025)、満100歳を迎えようとする6月14日に百寿を祝う式典の席にて、本部拳法および本部御殿手の次代宗家を正式に長男・朝行へ譲る。