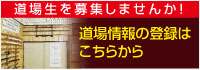

- 著者

-

吉田 始史

- 判型

- 四六判

- 頁数

- 220頁

- 価格

- 1,760 円(税込)

- 発売日

- 2025年7月28日

合理的な「動きの原理」を知る! 使う!

丹田や腰を含む背中(軸)を作り、手足は力みなく動く。

合気道や空手など、日本の武道が古来より究め尽くした、根本的な動きのコツを各種スポーツなどに広く応用する。

具体的な動作がわかりやすい写真&図解も多数掲載!

人間の「動き」のパフォーマンスを極限まで高める、著者が提唱する「運動基礎理論」の極意とは!?

CONTENTS

はじめに ──「姿勢」と「動き」の関係

●第1章 基礎編 姿勢とは何か

姿勢とは、「勢いを秘めた姿」

体幹は「幹」、手足は「枝葉」

背骨のS字構造

体幹の絞り

1.仙骨の締め

2.肩甲骨の間をへこませる

3.首の後ろ固定

体幹をツーバイフォーで支える

腹圧が人体前側の柱

うんこ我慢の姿勢で腹圧が上がる

仙骨の締めとインナーマッスル

腸腰筋

骨盤底筋群

エクササイズ 腹横筋を鍛える「体幹の絞り」稽古法

「体幹の絞り」から「脱力」へ

コラム 「仙骨の締め」が決め手

●第2章 身体操作(体幹編)

正面はブレーキ、背中はアクセル

伸筋と屈筋

末端の筋肉は、体幹の筋肉に従う

正面意識と背中意識

意識のギアチェンジ

手足を長くする

コラム スポーツと背中意識

関節の可動域の制御がカギ

関節可動域が広い状態から狭い状態へ移行する運動

関節可動域が狭い状態のままで行う運動

関節可動域は、広くなったり、狭くなったりする?

肩の前固定

肩甲骨は下げる

肩甲骨の位置で、伸筋優位に切り替わる

エクササイズ 脇締め

肩甲骨を開く

「肩の前固定」は背中の十字を意識する

「肩の前固定」で体重移動を利用する

体重を乗せる股関節の操作

仙骨を締めて、腰と股関節の遊びをなくす

上に乗っても重さが変わる

仙骨の状態で、腰の落とし方が変わる

コラム 「静」の姿勢での仙骨の締め

股関節と骨盤の結びつき

コラム 乗馬・バイク

体重移動を使うためには、股関節を後ろへ下げない

股関節と回転軸

ひねる動作の是非

体幹のねじれを防ぐ「三点セット」

●第3章 身体操作(四肢編)

肘の絞り

前腕の骨をクロスさせる

「肘の絞り」の実験

「脇を締める」の正体

コラム 肘の固定

手首の可動域は小指で制御する

物を握るときに意識する小指のライン

小指の締めと肘の絞り

腕は伸ばして使う

臀筋で膝を伸ばす

足の使い方は、骨が教えてくれる

踵の踏み込み

踵と背中の連携

身体の構造を合理的に使う

●第4章 実践編

歩行と股間節

反り腰

前傾姿勢

股関節が真っ直ぐ

コラム 背中で歩く

スポーツと股関節

野球のバッティング

ゴルフのスイング

テニスのスイング

スキーや水泳

バレーボールのスパイク、バドミントンのスマッシュ

バスケットボールのシュート

「首の後ろ固定」で体幹を強化

相手と接触する場合

相手と接触しない場合

両肩の前固定で身体の面を作る

支点と力点の距離

●第5章 応用編

「姿勢」から「空間認識」へ

体の各部位の作り

姿勢の作り

中心が重心へ

二八の論理

重心とは何か

丹田を作る

丹田の〝シコリ〟──視聴者のコメントから

呼吸と意識

脱力と意識

エクササイズ 意識の移動のさせ方

背中意識と脱力

脱力の原理

虚と実

空間認識

自然を相手にする認識

相手を含めた空間の認識

相手と離れている場合

目標物がある場合

相手をもてなす、相手になりきる

終章 運動と人生

運動はなぜ、必要なのか

心臓と血管によい影響を与える

運動の種類による影響の違い

驚異の筋肉ホルモン「マイオカイン」の効能

成長ホルモン

テストステロン

セロトニン

ドーパミン

ノルアドレナリン

エンドルフィン

運動と成長ホルモン

著者プロフィール

吉田 始史(よしだ もとふみ)

空手や剣道、合気武道を学び、また看護師として医療・生理学にも精通し、効率的な身体の使い方を研究。そして独自にまとめた「運動基礎理論」を、主宰する「日本武道学舎」で指導。現在は「デイサービスがまの穂」を運営し、地域のお年寄りの健康維持に貢献。主な著書に『仙骨姿勢講座』『7つの意識だけで身につく強い体幹』『丹田を作る!丹田を使う!』(BAB ジャパン)、『腰痛は「たった1つの動き」で治る!』(講談社)、他多数。

日本武道学舎 https://nihonbudogakusya.com/

▶ キーワード検索