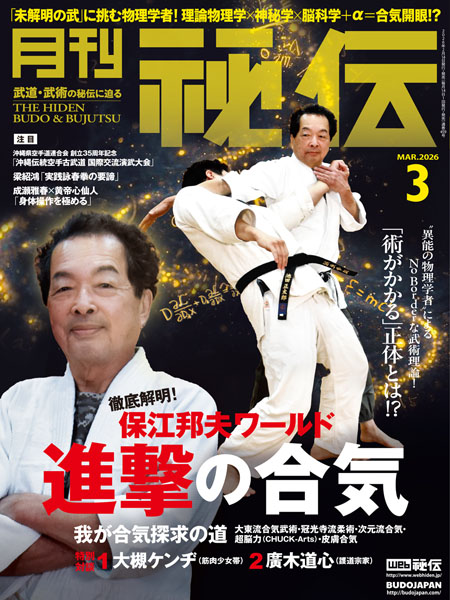

- 定価

- 6050円

- 指導監修

- 斉藤守弘

- 収録時間

- 60分

[目次]

1974年撮影 斉藤守弘師範 壮年期の貴重映像。「剣を持って剣に頼らず、杖を持って杖を意識せず」

「たけむす」とは「むすび」の意であり「生成化育」の働きを示す。–岩間時代の合気道・植芝盛平開祖は、「武産合気」を唱え、合気道の基盤となった大東流、日本武道の真髄である新陰流、鹿島新当流などを研究し、新たな方向性を模索していたという。この開祖が晩年に遺した武器術や多彩な技法に統一的な理合を見出し、「岩間スタイル」として広く体系的に伝えてきたのが故・斉藤守弘師範である。本ビデオでは、後の「岩間スタイル」の原形となる、斉藤師範が「合気道の奥の院」と称される岩間にて、23年に渡り開祖・植芝盛平より授かった「武産合気」の集大成を、壮年期の貴重映像とともに紹介していく–。

主な内容

01.剣、その一

02.剣、その二

03.杖、その一

04.杖、その二

05.体術、その一

06.体術、その二

07.武産合気

※01〜06はモノクロ、07のみカラー

※本ビデオは『合気道 〜剣、杖、体術の理合〜』(港リサーチ)の関係資料として1974年に撮影されたものです。一部画像に乱れがありますが品質とは関係はありません。

著者プロフィール

斉藤守弘

1928年、茨城県生まれ。空手、柔道を学び、18歳で、当時、茨城県の岩間に移り住んでいた合気道・植芝盛平開祖に弟子入りし、以後、岩間の地にて合気道を学び、教授し続ける。1959年には合気道師範に、開祖没後は合気会茨城道場長として、合気道の国内外への普及に尽力。特に、開祖がその武術の真髄をまとめた「武産棒術」「松竹梅の剣」を「合気之杖」「合気之剣」の型として教授したことで、従来ベールに包まれていた合気道の武器術に多くの人が触れる機会を与えた。2002年5月死去。