Warning: include(/home/xs797895/webhiden.jp/public_html/learn/include/leftcolumn_category.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/xs797895/webhiden.jp/public_html/learn/category2/special/121114_1.php on line 49

Warning: include(): Failed opening '/home/xs797895/webhiden.jp/public_html/learn/include/leftcolumn_category.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/xs797895/webhiden.jp/public_html/learn/category2/special/121114_1.php on line 49

秘伝トピックス

【月刊秘伝】12月号、11月14日(月)発売!

【巻頭インタビュー】湯川進太郎博士の身体心理学と武道世界

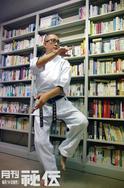

【特集】四年後、否、百年先へつなぐ 空手の命"形"探求!

【特別記事】高岡英夫「2016リオ オリンピック身体意識分析(前編)」

【特別記事】二天一流武蔵会「現代剣道における二刀の実践」

月刊秘伝12月号が11月14日(月)に発売となります。  巻頭インタビュー「今月の『秘伝なヒト』」には、気鋭の身体心理学者にして、空手、太極拳をこよなく愛し、実践する、筑波大学人間系准教授・湯川進太郎博士が登場。メディアバイオレンスの研究で学位修得されたという湯川博士。人の"怒り"に関する研究から、禅や瞑想に通じる「マインドフルネス」に辿り着いた氏が、さらにそこから、自身が修行する空手などの武道との接点を見出していく過程は、まさに"気づき"の連鎖反応。そんな湯川博士のマインドフルネス的武道論を語っていただきました。

巻頭インタビュー「今月の『秘伝なヒト』」には、気鋭の身体心理学者にして、空手、太極拳をこよなく愛し、実践する、筑波大学人間系准教授・湯川進太郎博士が登場。メディアバイオレンスの研究で学位修得されたという湯川博士。人の"怒り"に関する研究から、禅や瞑想に通じる「マインドフルネス」に辿り着いた氏が、さらにそこから、自身が修行する空手などの武道との接点を見出していく過程は、まさに"気づき"の連鎖反応。そんな湯川博士のマインドフルネス的武道論を語っていただきました。

巻頭特集は、四年後の2020年東京オリンピックでの参加が決定した『空手道』を題材とした「空手の命"形"探求!」。空手が"空手であるため"のアイデンティティの源泉ともいえる『形』。オリンピックでも採用された形競技は、この"空手の命"を改めて世界へ発信すると共に、その本質的な意味合いをも改めて問われることとなるのではないか? 『近代空手道の父』船越義珍が沖縄より初めて空手(当時「唐手」)を伝えて約百年が過ぎた今、新たな節目を迎える空手における「形」とは何なのか。その本質的な意味合いに迫ってみました。

特集冒頭では、(公財)全日本空手道連盟ナショナルチームの強化委員会委員長であり、船越翁が伝えた松涛館系空手の本流を伝える一翼である日本空手松涛連盟首席師範でもある香川政夫師範が本誌初登場。日本の空手選手にとって未知のステージとなるオリンピック参加を前に、指導者として若き選手たちと接する香川師範は今、何を伝えようとしているのか。最も『トラディショナルな空手』とも言える松涛館系の中にあって、一人の天才的なヒラメキが"形"という永遠の命を得て伝えられる、"伝統と革新の融合の観点から"形を紹介いただいた。

特集冒頭では、(公財)全日本空手道連盟ナショナルチームの強化委員会委員長であり、船越翁が伝えた松涛館系空手の本流を伝える一翼である日本空手松涛連盟首席師範でもある香川政夫師範が本誌初登場。日本の空手選手にとって未知のステージとなるオリンピック参加を前に、指導者として若き選手たちと接する香川師範は今、何を伝えようとしているのか。最も『トラディショナルな空手』とも言える松涛館系の中にあって、一人の天才的なヒラメキが"形"という永遠の命を得て伝えられる、"伝統と革新の融合の観点から"形を紹介いただいた。

また、長年の『オリンピック参加』という悲願を達成しようとする空手道競技。 しかし、一山越えた先には新たなる険しい谿谷が続いている。「開催都市追加種目」から「五輪正式種目」への厳しい現状を、柔道研究愛好家としてコラム執筆など多数手掛け、現代格闘技事情にも詳しい磯部晃人氏に、"オリンピック側の視点から"まとめていただいた。

しかし、一山越えた先には新たなる険しい谿谷が続いている。「開催都市追加種目」から「五輪正式種目」への厳しい現状を、柔道研究愛好家としてコラム執筆など多数手掛け、現代格闘技事情にも詳しい磯部晃人氏に、"オリンピック側の視点から"まとめていただいた。

また、空手の形の原点は、言わずとしれた沖縄にて昔日より伝えられた古伝としての「琉球空手」。自ら「琉球空手原理主義」を標榜し、自伝的エッセイ『琉球空手、ばか一代』を も著してしまう作家、今野敏先生に、改めて"沖縄(琉球)空手の視点から"空手に伝えられる『伝統形』の本質を語っていただいた。

も著してしまう作家、今野敏先生に、改めて"沖縄(琉球)空手の視点から"空手に伝えられる『伝統形』の本質を語っていただいた。

そして、特集最後では、やはり松涛館系空手の大本流、日本空手協会に所属し、映画「ハイキック・ガール」などでも伝統形の技法をいかに実戦として使いこなすかを魅せた中達也師範が、"武道空手の視点から"形に秘められた実戦技法を紐解いていただいた。

そして、メダル・ラッシュに沸いた先のリオ・オリンピックにおいて活躍された選手たちが魅せた、数々のパフォーマンスを支えた身体意識とはいかなるものだったのか? もはや恒例ともいえる、高岡英夫氏の身体意識分析で探る特別企画を筆頭に、宮本武蔵が遺した"二刀流の実践哲学"を現代剣道の中に活かす 二天一流武蔵会の試みから、八光流柔術豊和会の広沢成山皆伝師範による

二天一流武蔵会の試みから、八光流柔術豊和会の広沢成山皆伝師範による 「"脱力する身体"の獲得法」、上州奥利根に伝え遺りし幕末剣豪の秘剣"神道一心流"の初の公開稽古の模様、戸塚派楊心流(楊心古流)最後の伝承者が遺した遺産、などなど。

「"脱力する身体"の獲得法」、上州奥利根に伝え遺りし幕末剣豪の秘剣"神道一心流"の初の公開稽古の模様、戸塚派楊心流(楊心古流)最後の伝承者が遺した遺産、などなど。

その他、岩沢陽介「ファンクショナル・ボディになる・特別編」や、那差涼介「キャッチ・アズ・キャッチ・キャン概史 第4回」、池本淳一「異種格闘決闘録」、中村如栴「体得!サムライ礼法」、大村紀征「真説"戦う日本刀"」 など、好評連載記事に加えて、豪華ラインナップで贈る「月刊秘伝」12月号は11月14日(月)の発売です。全国の書店、ネット書店、秘伝ウェブショップなどでお求め下さい。

Warning: include(/home/xs797895/webhiden.jp/public_html/magazine/include/pagefooter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/xs797895/webhiden.jp/public_html/shared/include/pagefooter.php on line 1

Warning: include(): Failed opening '/home/xs797895/webhiden.jp/public_html/magazine/include/pagefooter.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/xs797895/webhiden.jp/public_html/shared/include/pagefooter.php on line 1

Warning: include(/home/xs797895/webhiden.jp/public_html/book/include/right.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/xs797895/webhiden.jp/public_html/shared/include/rightcolumn2.php on line 5

Warning: include(): Failed opening '/home/xs797895/webhiden.jp/public_html/book/include/right.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/xs797895/webhiden.jp/public_html/shared/include/rightcolumn2.php on line 5

Warning: include(/home/xs797895/webhiden.jp/public_html/dvd/include/right.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/xs797895/webhiden.jp/public_html/shared/include/rightcolumn2.php on line 7

Warning: include(): Failed opening '/home/xs797895/webhiden.jp/public_html/dvd/include/right.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/xs797895/webhiden.jp/public_html/shared/include/rightcolumn2.php on line 7