武田惣角・植芝盛平の直弟子、

“四国大東流の父”が伝えた「総伝技」苛烈なる技の系譜

月刊秘伝2021年4月号

好評発売中!

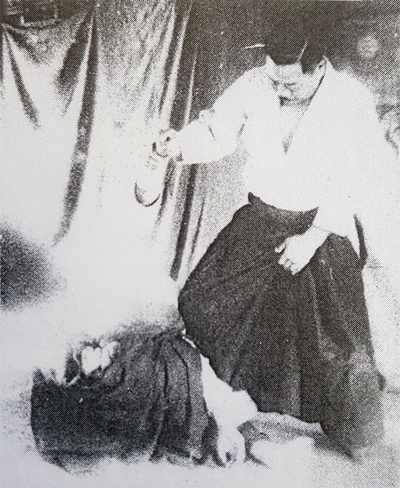

大阪朝日新聞社にて、武田惣角、植芝盛平より大東流の直伝を受けた中津平三郎。

中津が学んだ技法の数々は、四国の地にて受け継がれてきた。

中津の直弟子である千葉紹隆が北海道の武田時宗の下で修行研究し、師の技法を再体系化した〝四国の大東流〟は、関西系の流れを学ぶ門人たちからも評価され、その後、時を経て、外国人合気道研究家たちによってその価値を〝発見〟されることとなる。

本特集では、時宗伝とも琢磨伝とも一味異なる独自の風格をもった中津平三郎伝「四国の大東流」を大紹介!

大東流の歴史を紐解く際、これまでに語られることの少なかった人物・中津平三郎。

武田時宗師に「その技術は大阪朝日新聞社で一番優れていた」と言わしめる、この知られざる達人の足跡を、特集第1章では貴重資料とともに紹介しよう。

中津平三郎の技を四国の地で受け継ぎ、北海道の武田時宗宗家の下でも修行に励んだ故・千葉紹隆師範。

琢磨会との交流を経て、久琢磨師にも認められたその技法は、いかに育まれ、変化していったのか。

特集第2章では、千葉師生前のインタビューを基に、「継承者による大東流さらなる探求」の模様を紹介しよう。

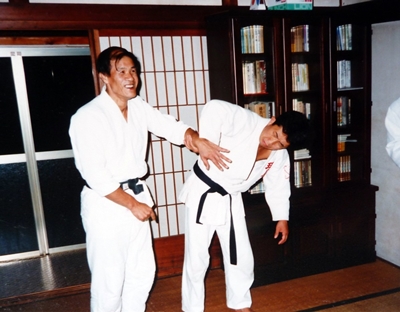

中津平三郎・千葉紹隆師範の後を継ぎ、現在、大東流合気柔術四国本部長を務める佐藤英明師範。

徳島県美馬市脇町にある本部道場を訪ね、佐藤師範に四国伝の大東流合気柔術の特徴についてうかがった。

本特集の結びとして、ここまで大東流合気柔術四国の歴史、技法を案内してきた合気研究家ギヨーム・エラール師が、師匠との邂逅、そこでどのように学び、海外副指導部長となったのか、また、いかにこの大東流を次の世代へつないでいくべきか、思いの丈を綴る随想文をお贈りしよう。

ブラジルから来た武道家、レアンドロ・ディアズ・ナポリタノ氏は、 生まれつき右足に障害を持ちながら、少年時代から武道を始める。 その後、合気道や弓道を、2015年の来日後には香取神道流も加え、様々な武道を学び続けている。

障害による諦めを持たないメンタリティーと日々の稽古の積み重ねによって、 その動きは、まさに武道家と言えるものとなっている。障害と武道稽古について、 そして武道から受ける奥深き世界観や、母国と日本を文化的に繋ぐ思いについて語ってもらった。

撮影協力◎唯心館杉野道場

武神館に継承されてきた古武道九流派の内、 初見良昭宗家より二流派(本體高木揚心流柔體術・義鑑流骨法術)の 家元を相伝した逆井則男師範が綴る大型連載が本号より始動!

期せずして“新米宗家”となった逆井師範が自身の修行の軌跡を振り返るとともに、 全世界の全武道人に対して「武神館武道とは何か」をその技術の一端とともに紹介していく!

中国で最初期に「世界の理(ことわり)」として発明(発見)された陰陽論。 それを土台に、森羅万象の循環を生み出す「八卦」を理論構造として整理された「八卦掌」。 その文字通り、母体となるのが「老八掌」とも呼ばれる「八母掌」である。

本来、門派固有の技術として知られた「寸勁」において、 指先から発する爆発力に定評のある梁派八卦掌を日本で伝える、日本八卦掌研究会の 賀川雅好師範に、あらゆる変化の源となる八母掌の構造とその技術を御紹介いただいた。